▌時間:2019年5月15日(三)19:00–21:30

▌地點:台大新生教學館102教室

▌講者:曾令毅老師(中央研究院台灣史研究所博士後研究員)

▌撰文:謝筱君

戒嚴時期以黨領政的黨國體制,國家透過各式或明或暗的法律命令,佈置社會監控網絡。情治機關水平、垂直的複式佈建,滲透到社會各處。情報人員可以「依法」對國內農工商業界、新聞傳播業界,或是海外的人民進行跟蹤、監聽、郵電檢查等情事。惟當時的指導原則有一項,明定情報人員不得「直接」進入校園,校園事務歸學校處理。

但事實真是如此?

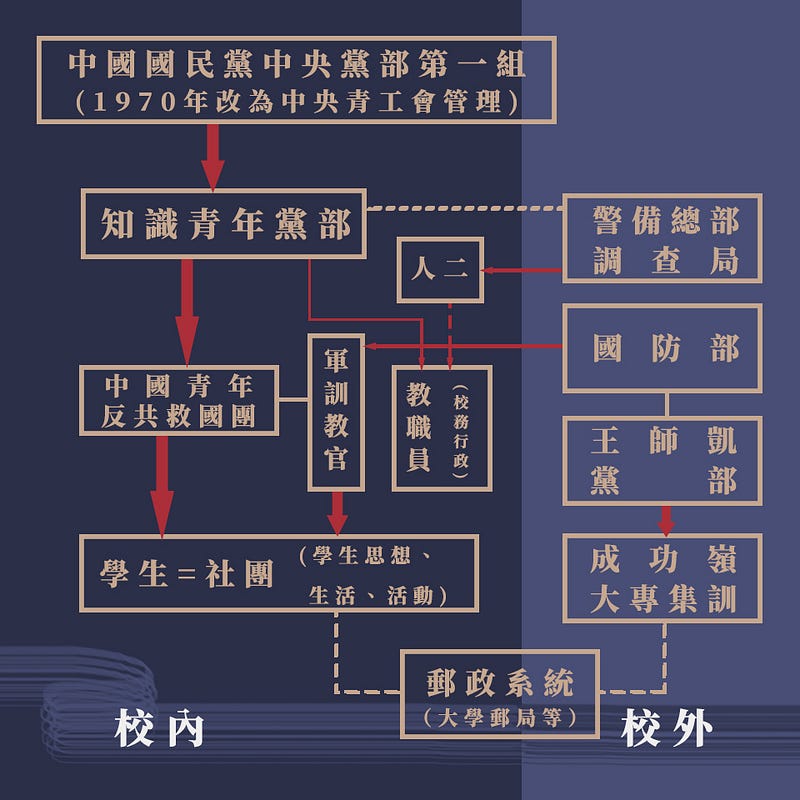

從先前幾場講座提到,戒嚴之前發生的四六事件、1972年的哲學系事件,都可見黨國觸手伸及學校單位。本場講座邀請曾令毅老師為我們講述中國國民黨知識青年黨部(以下簡稱知青黨部)在大學校園內的設立。從設立的時機、目的談起,接著敘其組織架構與轄下業務,包含成員納入及訓練模式,再提到校園中實際操作情形,以及知青黨部與特務機關的連結。黨化教育的性質延展,不只是保密防諜、使青年知識份子效忠國家等思想引導,而是具備情治監控與社會動員的功能。

曾令毅老師為台灣師範大學歷史系博士。碩博士的研究都聚焦在台灣軍事與航空產業的發展,碩士論文關注日治時期的台灣,博士論文則將時間線延伸到戰後至1960年代的台灣軍經產業。因此當晚的講座一開始,老師便謙虛說到自己的專長並非戰後台灣政治史,乃因為研究生時期接觸一些戰後的史料,而後開始梳理戒嚴時期的相關文獻並陸續發表文章,如老師在2018年《黨產研究》第2期討論婦聯會與國民黨的關係。老師所說的「一些」史料其實為數眾多,包括中央研究院近代史研究所、國史館典藏之檔案,不少是現在仍不容易取得的資料。本次講座,主要是講者藉由史料向聽眾介紹知青黨部在學校運作的實況。

/

知青黨部設立原因

知青黨部的設立可放進四六事件的脈絡中理解。《台灣黨務》第4期提到,1951年8月開始在專科以上的學校設立知青黨部之原因,是政府擔憂共產黨思想在校園蔓延,鼓動學生從事擾亂秩序的行為。師院及台大方面,四六事件後警總認為學校無法控制學生動態,聽任其自由發展,很有可能被匪諜分子利用。因此,一方面是改善學校防諜警覺與措施的不足;另一方面,政府認為可以培養這些青年成為政治菁英,作為國家的社會基礎。同時,知識青年也是重要的投票基礎,因此有必要對該年齡層的受教育者實施改造。

/

班班有小組,小組有外圍,外圍有活動,活動有成效──知青黨部組織規劃

據1958年的統計報告,十四個黨部下轄「小組」六百餘個。其中第一知青黨部位在台大,化名「孔知忠」,凡103個小組,每組至多二、三十人。「外圍」指的是社團,黨部成員會加入各社團,並以小組為指導核心,藉由社團「活動」推行黨交派的任務。若按職務區分,小組可分成三組兩會,三組包含訓練小組、社團小組、議事文書小組,以及學術、紀律委員會等兩會。這些組織直接歸黨部管理,黨部之外又設有救國團,主要負責外圍(社團)活動。輔導原則採「組織歸黨、活動歸團」之雙軌模式,但實際上救國團聽命於知青黨部。

而若按成員身分區分,可分為教授小組、職員小組、學生小組與工警小組。教授小組主要負責學術性工作,監督校園論文、刊物,同時藉由這些管道宣傳論點。職員小組必須集結、領導同事,防止可能的「匪諜陰謀」活動。學生、工警小組也有分別的保密防諜目標。這些成員以外省籍為多,職務又以教職員比例為高。

/

知青黨部幹部訓練與業務

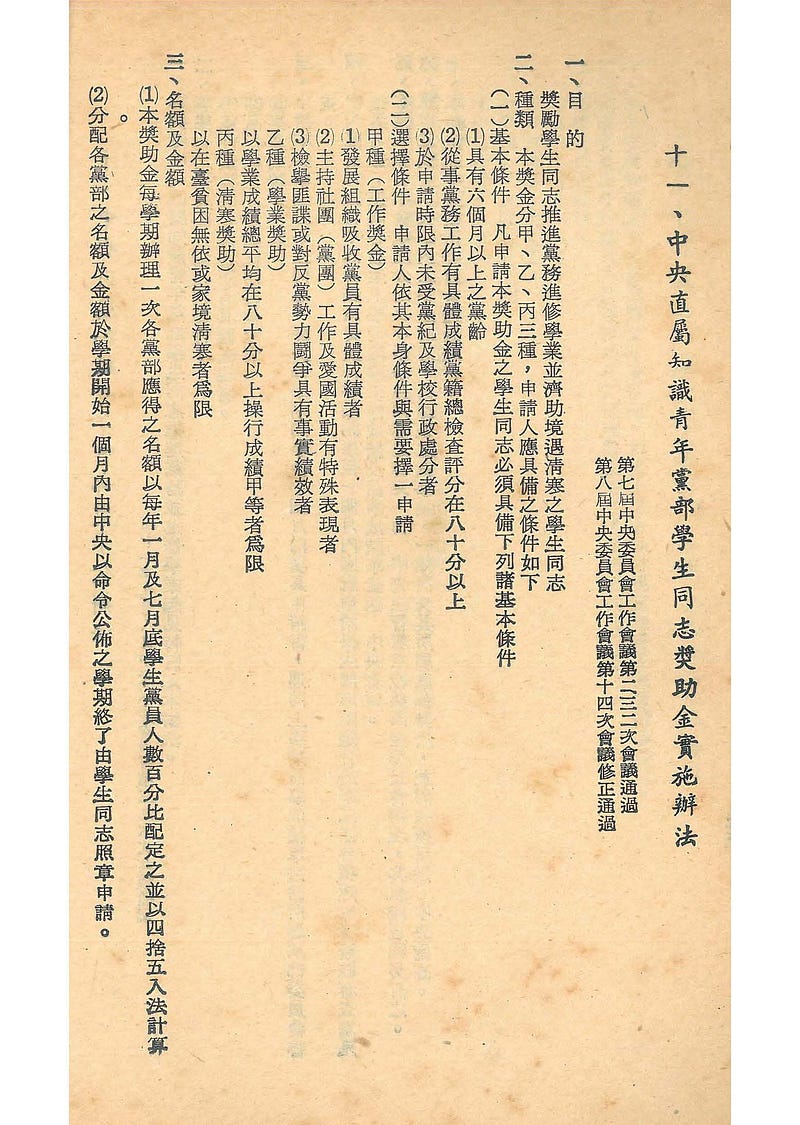

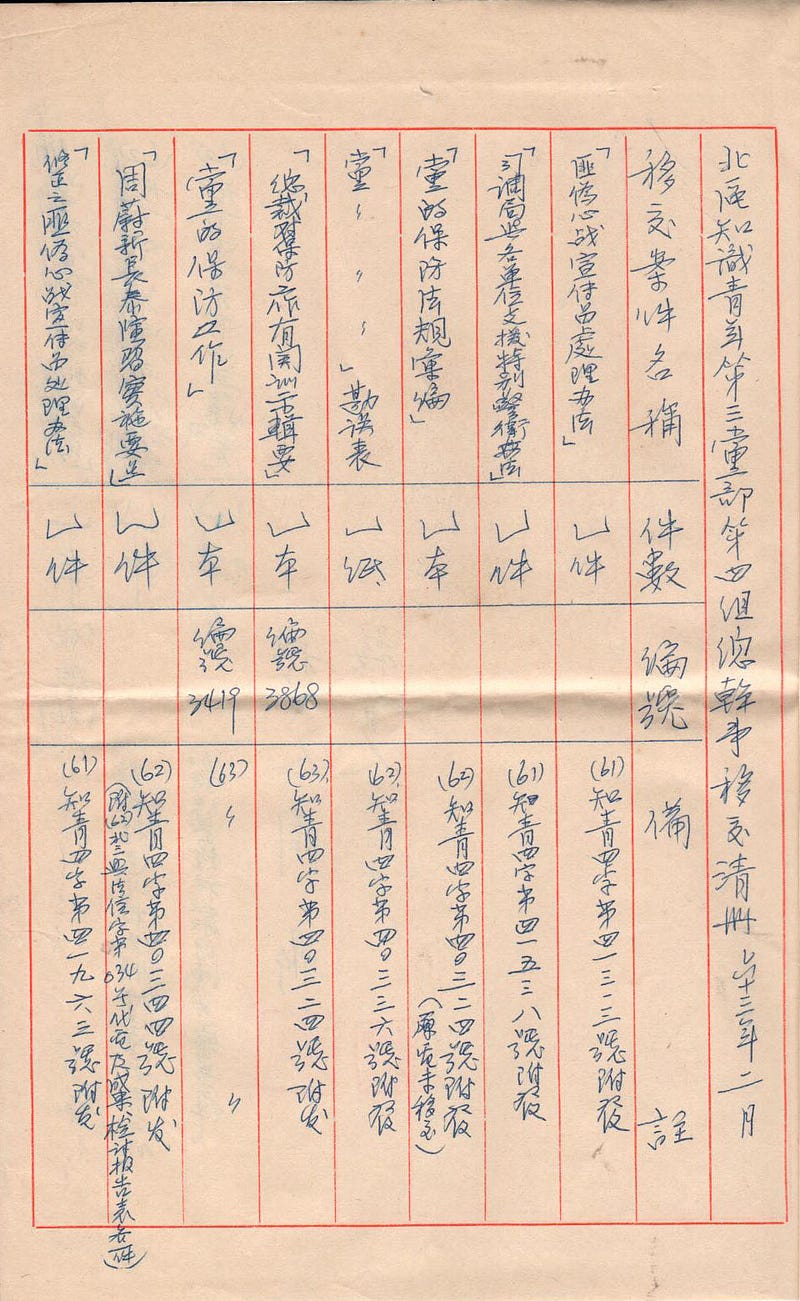

教職員在革命實踐研究院進行幹部訓練,學生則是參加每年四月左右舉辦的夏令會。《夏令會手冊》的內容包含對受訓者的要求,其中「實踐諾言制度」是對返回學校的黨員所進行的考核,像是追蹤他們實際擔任團體幹部的狀況、以及吸收新黨員的效率等。黨部則設有獎學金以吸引新成員加入,並促使其落實黨務工作,獎勵對象首重「黨性堅強者」,分為甲、乙兩種。乙種獎學金頒給成績優等的黨員、學生,但金額較甲種低。甲種屬工作獎學金,必須是社團領導者、或發展組織成效顯著者、或檢舉「匪諜」者才有資格獲得。(見附圖二)

關於吸收成員的情況,問答時曾老師補充道,這大多時候是一種儀式化過程,意即學生多半是受到「愛國心」驅使、同儕或獎學金誘因影響,在不清楚組織內涵的狀況下加入。吸收的過程,比起教職員可能被以升遷、升等的壓力脅迫,學生受到威脅的情況可能相對較少。

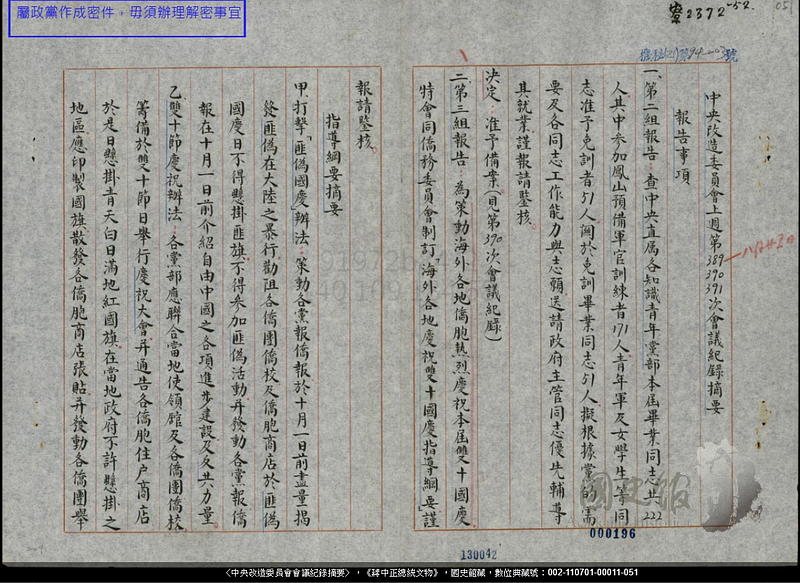

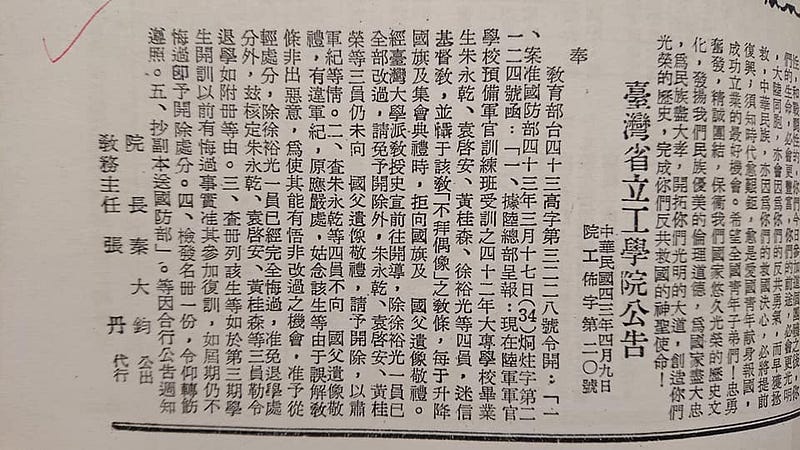

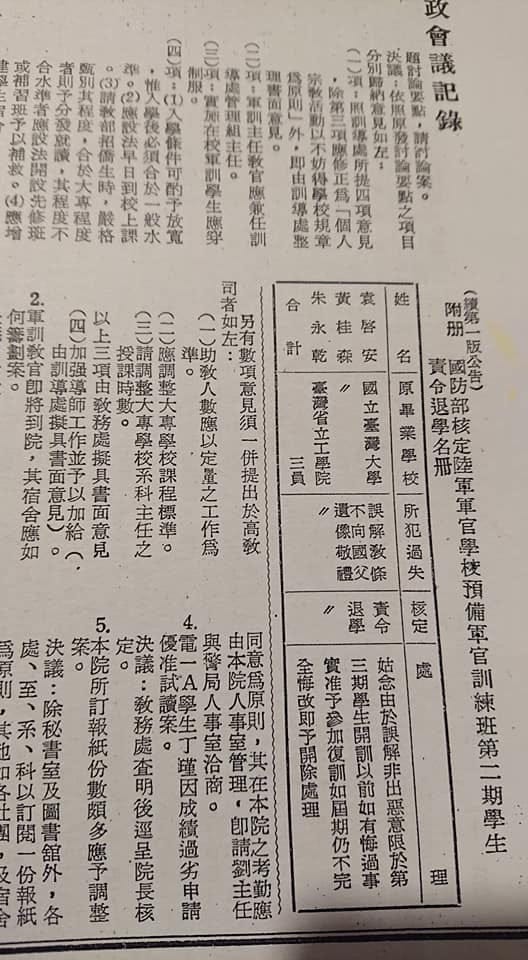

黨部業務內容廣泛,除了前述的吸收工作,還包括辦講座、辦雜誌,成立社團。曾任台大歷史系教授的吳相湘便曾經是講座的講者。除此之外,「協助學校行政」雖被放在組織任務的後半段,但卻十分重要。當時各學校的行政層級中,即有許多學務主管是黨員。同為本次系列活動,今年5月2日林國明老師於「一切沈寂都開始飆揚:1980年代的台大學運」講座中,也提到當時黨部主委通常由校長兼任。行政主管會藉著提出校務改進建議,來決定人事去留。就曾老師所提供的資料顯示,以往台大就曾經發生停聘經濟系(當時屬法學院)教授鄭學稼、政治學系教授盛成等人,或是保薦台大教授林紀東、洪應灶、曾繁康等人擔任司法院大法官。師院的例子則有因師院學生「攻擊」院長劉真,學校行政人員要求第二知青黨部動員以維持校園安定的情形。另外,知青黨部也會安排學生畢業後的出路。(見附圖三)

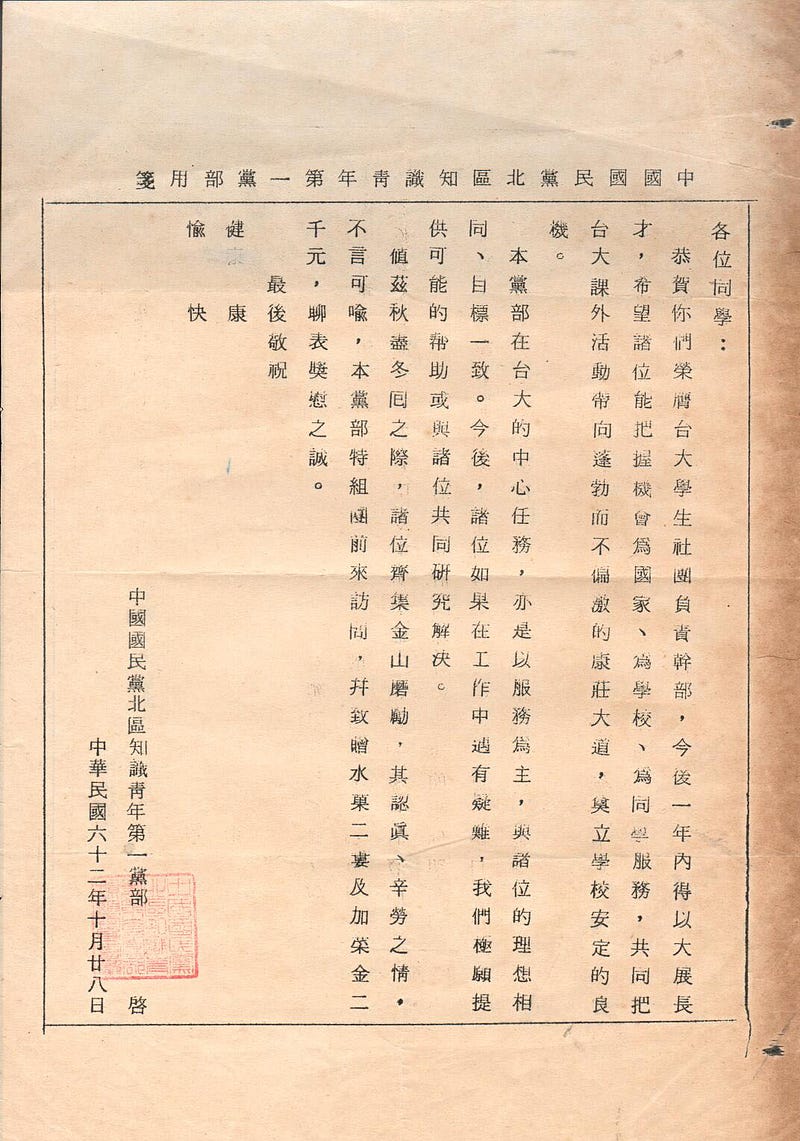

然而各校黨部工作狀況不一,根據國史館的資料,1962年的報告顯示績效最高的是第四、第五知青黨部,分別位在台灣省立工學院(今國立成功大學)及台灣省立台北工業專科學校(今國立台北科技大學),而台大的「孔知忠」則是績效排名後段的學校。黨部也為拉攏學校社團,還曾「贈水果和加菜金二千元」,黨的力量高度影響學生社團運作的事實在檔案中表露無遺。(見附圖四)

校園內的文教偵防

由此可見,知青黨部這類組織在校園體系中的運作,已經遠超出設立時所聲稱僅是為了達到校園保防之目的。我們在檔案中看到第九知青黨部,其實就是救國團,它在各學校設有支隊。知青黨部、救國團、教官,及郵政系統(大學郵局)等,共同構成一個不只保防、更嚴厲監控的網絡。如父母是海外黑名單者,被列為203份子;204份子則代表二二八事件、白色恐怖相關人之家屬、後代。老師也補充前陣子促轉會關於東吳大學黃爾璇案的調查進度報告,校園安定小組(即知青黨部)會跟「蓄養小組」知會學校情形。

學校表面上被排除在情報單位的管轄範圍之外,然透過上述單位對師生以文教偵防的方式層層監視,蒐集各項資訊呈報給調查局或警備總部,校園儼然是保防監控最綿密的場域。(見附圖五)檔案也證實當時文教偵防以新聞傳播業為第一優先,其後是學校。當時情治機關對學校的監控便是透過知青黨部這層管道進行情報蒐集。

另外,此一階段的男學生通常會因為遇上服兵役的年紀而短暫離開校園,但是當局的監控並不會因此中斷。軍中的特種黨部(王師凱黨部)與前述網絡密切聯繫,學生在軍中就連不向國父敬禮,都會面臨被退學的處分。(見附圖六、七)

解嚴後的校園監控

1987年解嚴後,黨國體制對台灣社會的監控並沒有就此結束,校園內的文教偵防工作也依然持續。面對學校師生自主發起的民主化運動,如台大大學新聞社抗議審稿制度、《自由之愛》創刊、楊碧川教授講述台灣史、舉辦民主夏令營、台灣社會研習營、學代生活營等,校內黨部皆有紀錄,並加以干涉、試圖阻止活動進行。其後,知青黨部儘管退出校園,但不少仍改以其他名義繼續在校園活動,像是逸仙學會、三民主義學會等。

促進轉型正義委員會於5月29日發布新聞稿,宣布啟動「監控檔案當事人閱覽計畫」。在首先推出的紀錄片《不是自己寫的日記》中有一段文字:

「威權統治為了維護自身的利益,不惜在他人的青春歲月留下巨大的傷痕,這些事距離我們並不遙遠,因為它就發生在我們最熟悉的校園裡,我們最熟悉的青春歲月中。」

結語──如何看待當今校園現象

曾老師在講座尾聲,提出幾個黨國體制存續的例子以提醒聽眾,並建議我們思考一個既簡單又複雜的問題:「政治力真的退出校園了嗎?」過去政權的治理手段演變至今,是如其所聲稱性質轉變而繼續運作;抑或是「換湯不換藥」,重複思想灌輸的作為?有沒有可能,這些治理手段使得有些人以為那段歷史已經離我們很遠,因而可以不去在意;或是,在認知歷史事實之前,新的「歷史」已先被寫入腦海。

希望透過曾老師的講述,能讓更多人了解這段過去。先釐清校園自主的程度與本質,進而討論如何有所行動,才能不再任由特定勢力──無論其出發點為何──假自由、自主之名義行踐踏之實,以落實校園的真正自主。

/

參考資料:

促轉會新聞稿:不是自己寫的日記──促轉會宣布啟動監控檔案當事人閱覽計畫,https://www.tjc.gov.tw/news/122,2019年5月29日發布,檢索日期:2019年6月2日。

延伸閱讀:

龔宜君,《外來政權與本土社會》(台北:稻鄉,1998)。

高麗娟,《從覺民到覺醒:開花的猶大》(台北:玉山社,2008)。

楊清海,《調查局的真面目》(台北:另眼文化,1999)。