▌時間:2019年 5月24日(五)19:00–21:00

▌撰文:曾信豪

/

經歷民主運動者長期的抗爭與犧牲,台灣終於在1987年迎來解嚴,然而三大惡法:《動員戡亂時期臨時條款》、《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》都尚未廢除。1991 年 5 月 1 日,中華民國正式通過《中華民國憲法增修條文》,並廢止《動員戡亂時期臨時條款》。然而5 月 9 日,法務部調查局旋即宣布偵破史明領導的台獨組織「獨立台灣會」之在台地下組織,依叛亂罪逮捕陳正然、廖偉程、王秀惠、林銀福等四人。

本次演講邀請當時被逮捕的陳正然先生,以及參與救援行動的丁勇言先生,現身說法,讓我們重新省思這段史實及其遺緒。事件至今將屆三十年,此刻的我們,又該如何回顧並詮釋之?

/

陳正然:獨台會案的還原與反思 老師表示,事發至今,他從未在公開場合談過這個事件,因為當事人大多都還健在。但最近,獨台會案已被過分解讀,那些誇大的描述與當年情況相去甚遠,「說到我都覺得我沒有參加過的樣子」。如維基百科至今仍以「調查局……進入國立清華大學拘捕五個人」解釋獨台會案;然而,本案除卻廖偉程住在清大,實與清大無關,且5月9日僅逮捕四個人,安正光是之後因玉山神學院的學長林銀福而被捕。

史明在東京成立的獨台會,是個民間普遍不熟悉,且不排斥以暴力手法推翻國民黨的組織。史明曾買槍試圖暗殺蔣介石,逃到日本後,又進入左派大本營早稻田大學;畢業後更曾參與中共打游擊。故老師當年雖曾參與許多更尖銳牴觸當局立場之事,國民黨卻以赴日見史明為逮捕之由,因為以此為藉口,社會較容易接受。

回顧就讀台大的學生時代,老師說自己「一直在找有趣的事情做」,如組織讀書會,辦理多場校門口靜坐等。因為幾乎參與每個運動,老師得以用不同視角回憶當年的運動現場,如「學運領袖」其實可能並未出現在決策會議。要求萬年國代下台時,老師也在校門口弄靈堂,「老賊」們愈怕觸霉頭,老師便愈愛做。老師笑著分享,先抹糨糊再丟冥紙就很難掃起來;每天都有人在拜,而陳師孟等幾十個教授,就在老師於門口架的火燒黨證。

畢業後,老師繼續接觸社運,90年代中期以來則主要處理網路、資電等事務。如今除了幫助新創公司之外,最多時間是在種田,因為「救地球較要緊,現在救台灣已經有𠢕人囉。」老師試圖以網路的連結能力,將台灣的土地作更好的運用,用自然的方式生產,不需要剝削土地。

/

從無花果開始的集體行動

回到獨台會案,老師說,「一切是從無花果開始的」。

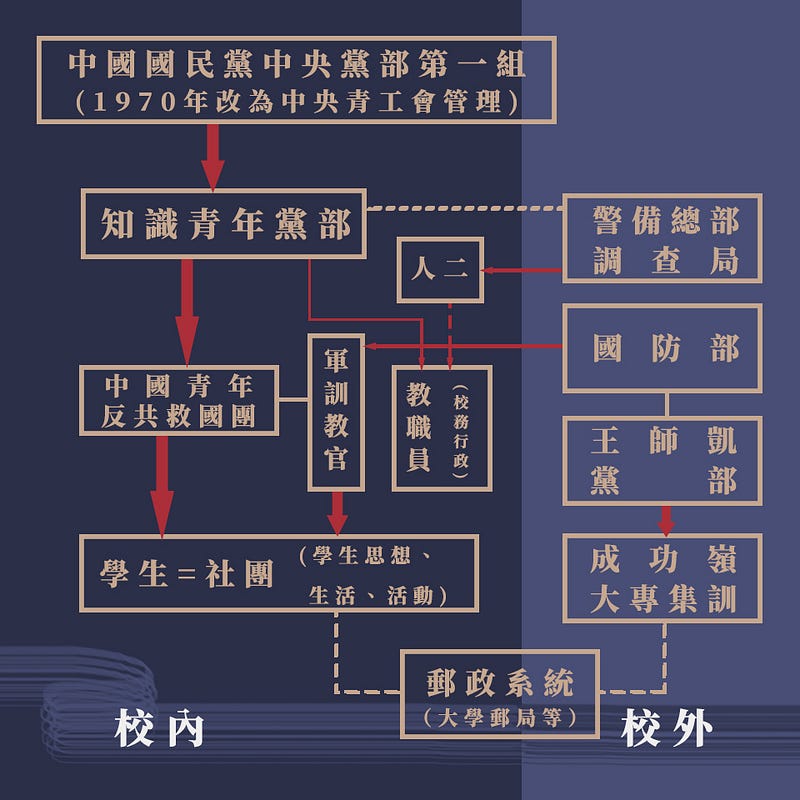

80年代之前,關於台灣的史料、小說等印刷品,若非列為禁忌,便是乏人問津,連想了解自己所居島嶼的社會都很困難,那就是威權氛圍。老師在法學院讀書時,就發現圖書館的《資本論》只有書卡跟封面,內容要教授簽名許可才能閱讀。曾有朋友介紹老師一件薪水優渥的家教,學生乖巧聰明,並無察覺任何異狀;隔天早上,老師卻馬上被請到教官室約談。原來昨晚老師前腳一離開,警總馬上就通知教官室 — — 那是某位政治犯的女兒。第二次去時,發現他們家外面有個麵攤,顧麵攤的可能是憲兵。

這便是老師求學時的時代氛圍,情治單位的眼線無所不在。因此,當老師大學時代受學長、教授刺激,想到圖書館或其他地方找某些資料,卻總遍尋不著而感到挫折。但老師也發現:很多史料是被民間藏著、很小心地保留;如果這些資料能被揭露,對形塑共同的歷史意識,以及反省歷史會很有幫助。「因此到研究所時,我們就開始想怎麼做比較好。」

解嚴後,社會多元的力量開始出現,於是老師與社會系的賴曉黎合作,試圖藉由電腦科技整理史料,並分別透過陳菊、林濁水牽線,拜訪史明與張良澤(主要蒐集文學相關史料)等前輩。拜訪史明時,則試圖找出《台灣人四百年史》的引註及參考文獻原文。當時該書的引註,在台灣僅能找到四筆,故此後又到史丹佛、柏克萊等大學尋找文獻。

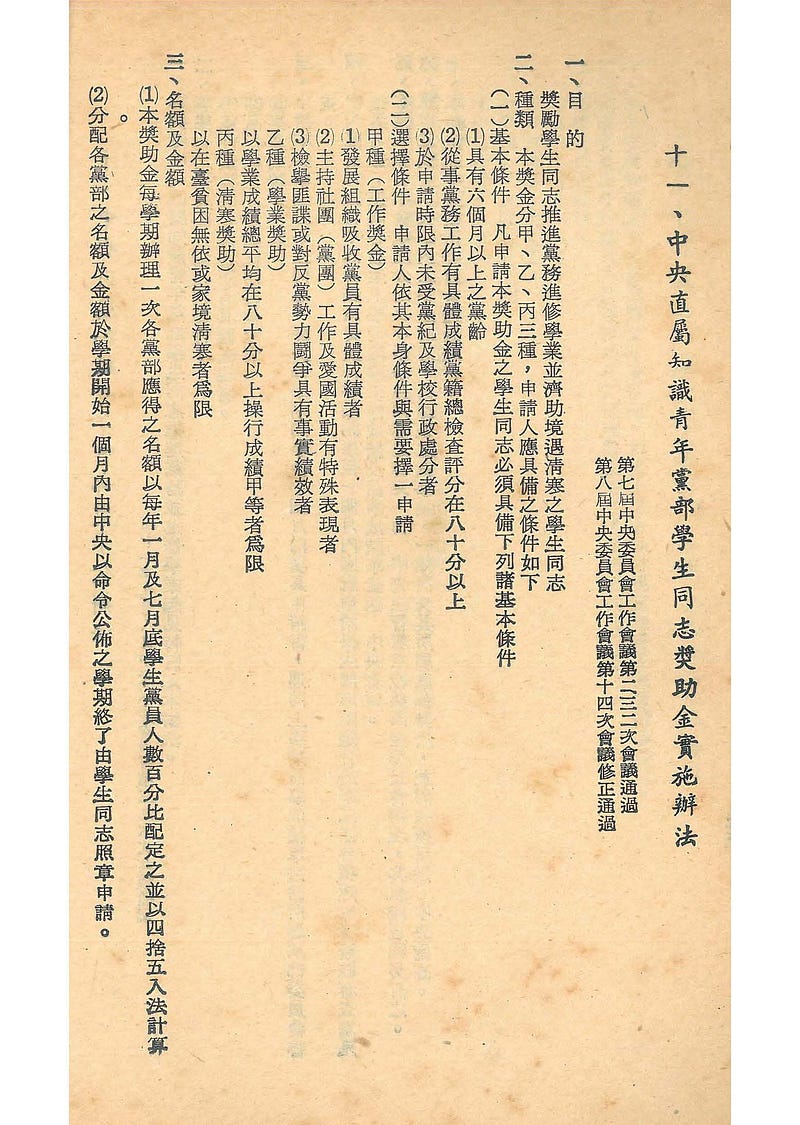

這便是「台灣文化史料中心」創立的背景。老師們想建立類似美國圖書館的OCLC系統,並用input/output的概念整理史料,但當時電腦要打中文相當困難,因此開設無花果打字行,整理史料同時接案子。

/

事件導火線

孰料,台灣文化史料中心成立的地點 — — 陳正然老師家 — — 卻成為「犯罪現場」。當時整理史料的小組也舉辦讀書會,並思考台灣時事。那年春天舉行了「417反老賊修憲」大遊行,由於反對未成功,台大學生撤回校門口靜坐,後來甚至絕食,成為獨台會案的導火線。5月8日晚,眾人聚集檢討前月的學運,共有三人報告:林佳龍檢討學運發展與當時社會政治變遷關係,林濁水檢討憲政問題,簡錫堦則談論社運團體。討論結束後,眾人到師大夜市吃宵夜,大約三點才就寢,而調查局在五點多便逮捕了老師。

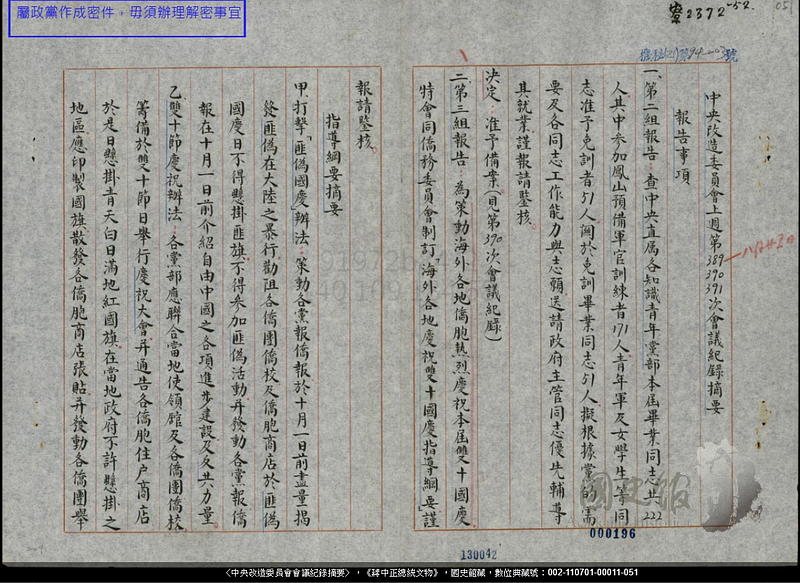

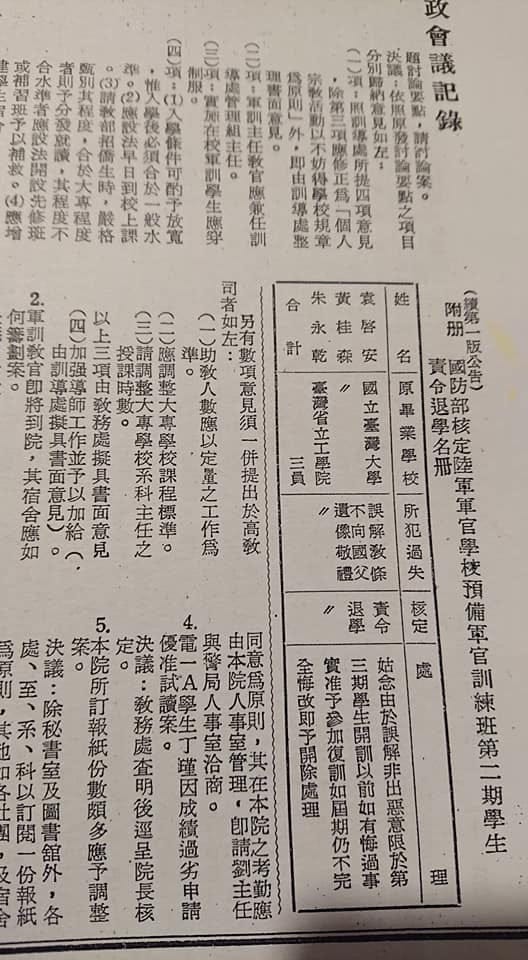

附圖一:獨台會案時,陳正然老師被以涉嫌叛亂為由逮捕的拘票(翻拍自老師的投影片) 「有趣的是,人都會有一些預感。」吃宵夜時,老師與社研所的李建昌說「講這些都無效啦,你講講一晡,國民黨故意欲抓,四十八點鐘抓了了,抓到無半個。(你講這些都沒有用啦,你說了那麼多,國民黨故意要抓,四十八小時就抓完了,抓到剩下沒半個)」結果四小時後,調查局就把老師用手銬銬在桌子上,開始翻箱倒櫃。老師被抓到調查局時,才發覺他的資料塞滿一整個房間。他拒絕回答任何問題,並要求打電話找律師,那時口袋裡竟然剛好有一塊錢,於是打公共電話給周威佑(現任台北市議員)求助。

十一點多,老師便聽到運動圈的朋友已包圍調查局,至晚上,盧修一等委員便開始向調查局要人,調查局人員於是拿出了「整厝間」的頑行劣跡檔案。其實參與運動時,老師便知道自己被跟蹤與竊聽,在美國讀書時也不例外,比如電話講半小時會自動停掉,因為監聽人員要將錄音帶換面;被保釋後,調查局的電話線沒掛好,故甚至曾反竊聽對方。

那陣子老師從UCLA休學回來參與運動,被捕當天,UCLA校長為了拿蔣經國基金會的錢,正好在台灣,準備飛回美國。校長在美國一出機場,便有讀書會的同學去圍他,他難以表示不知情,故發表強烈的聲明。當時美國主要的大學,都有學運圈的台灣學生參與國際特赦組織,而聲明稿上,三一神學院、柏克萊等校的校長也都簽了名;聽說登記救援老師的人,比救援翁山蘇姬的還多,那是因當時剛好大家都在美國讀書。這些對國民黨也造成很大的壓力。

老師出獄以後,曾聽一位政界大老分享:當年郝柏村派陳長文去北京,因北京要確定廢止動員戡亂後兩岸的新關係。中共要陳長文問郝「台獨還辦不辦?」郝柏村順口說:「那就弄個案子來辦一辦」,於是有了獨台會案。

思考歷史時的盲點──被規訓的去脈絡化

老師認為,我們理解獨台會等案時,常會以當權者的觀點來看,「他說是獨台會案就是獨台會案,我們那時候常開玩笑說,台獨會被講成獨台會很離譜」。案內四人其實不相干,唯有廖偉程跟陳老師是同個讀書會的,王秀惠、林銀福則是到監獄裡才認識,出獄後也都在各自領域奮鬥,較少聯絡。

在理解歷史時,我們常缺乏對社會發展脈絡的思考,將事件孤立化,只想找出英雄或受難者(如今日對鄭南榕事件、美麗島事件的理解);卻不習慣深刻反思「為何會發生這些事情?放在台灣的歷史脈絡下有何意義?」然而去脈絡後僅剩下純粹的模型,較偏向社會學或政治學的取徑。

創辦無花果與台灣文化資料中心時,老師等人固然不承認國民黨政權的正當性;但除了政治場域的問題,思考民間社會場域究竟如何被政治權力所扭曲也很重要。「獨台會案」發生後,反而只剩下「政府進到校園抓人」這樣國家權力衝撞的事情,模糊了創立時想關注的焦點。

當局那時候應該早已發現跨校的研究生集結、開始思考台灣主體性的意涵,或者做為台灣人的意義是什麼。老師認為,這個思考至今仍一樣重要,唯有清楚自己祖先在歷史中追求的過程是什麼,才不易被中資等外在物質影響判斷,而模糊了認同。比如說,美國人多為17世紀英國移民後代,但並不會因英國富裕而自視為英國人,因為理解先人的歷史,他們便能凝聚出「美國精神」。

老師也指出,當時的社運人士有個思考惰性:「都推給國民黨就好了」,工運、環保議題皆然;就像國民黨如果出事,都說是「三合一敵人」:台獨、共匪、陰謀叛亂分子所害。可見時人的思考普遍欠缺社會脈絡,反威權者被威權統治者的話術規訓;正因如此,老師希望透過蒐集史料,從社會與歷史的角度觀察,提出前瞻性的思考。「那時我們已經知道國民黨會倒了,要想如果他倒了之後怎麼辦?不能等到上去之後再想要怎麼做。」將時序放長來看,老師自忖這種擔心是正確的,因為當時反對陣營的治國準備確實尚不足。

/

「獨台會案」以後

老師參與的獨台會與無花果兩個小組,在獨台會案以後也繼續發揮影響力,比如獨台會的脈絡,影響了一百行動聯盟;而無花果,則從批判黨國體制,開始關注社會生活。

解嚴之前,若要上街頭,一定要有公職,「不然就給打好玩的」,而且需要指揮車時,便得與政客打交道;但這些政客很容易因利益與當局妥協,故運動界常抱怨被政客利用。解嚴後社運逐漸成熟,群眾可以從被政治人物動員到主動參與。老師鄭重說道,我們會一直需要社運團體,因為「當你停止反對當權者的時候,就是這個社會停止進步的時候。」

獨台會案後,原讀書會的成員仍然參與各種社運。如時任環保署長的趙少康,想在十三行遺址區域建汙水處理廠,而那裡有個保存得很好的煉鐵作坊。老師利用網路論壇揭櫫此事後,法國幾位人類學院士便寫信給郝柏村,促成遺址的部分現址保存,參與的陳老師等人則寫出《十三行遺址搶救紀錄》。

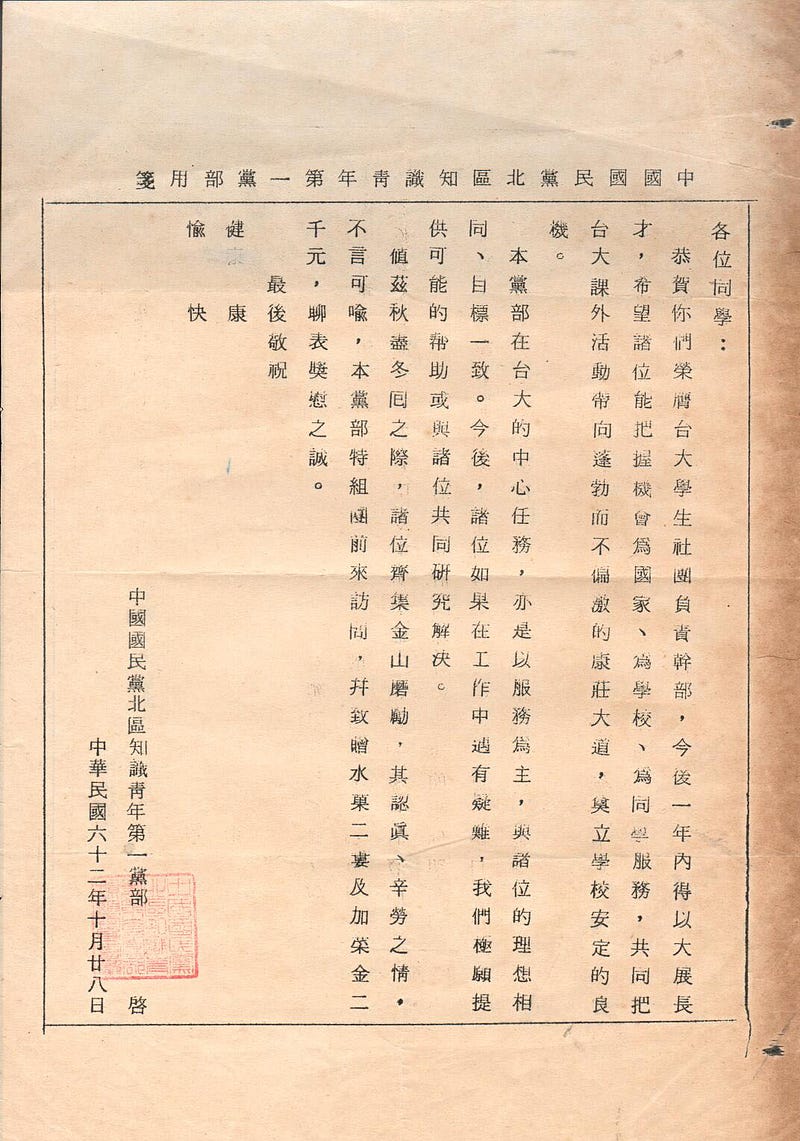

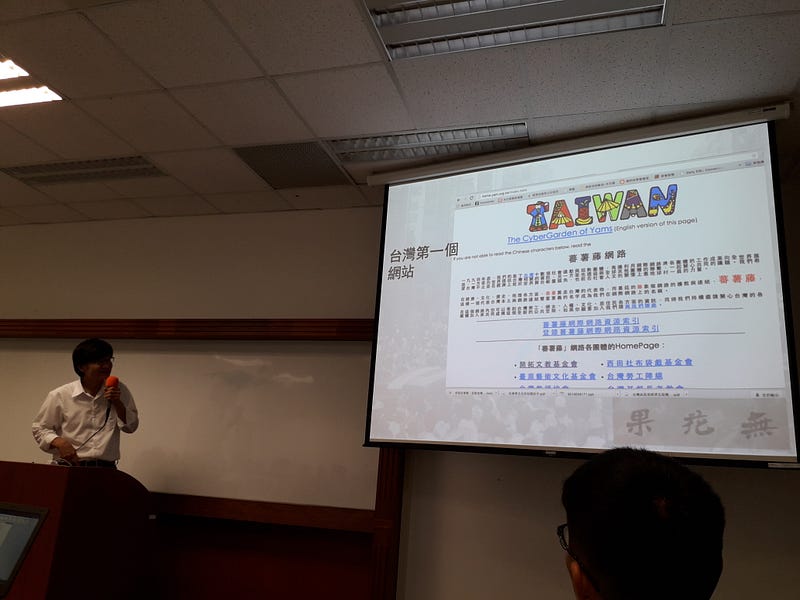

1992年,老師做出台灣第一個Media Watch,紀錄三個月間老三台的夜間新聞,證明新聞立場的偏頗。另外,也成立社會權推動聯盟,並下鄉運動,後亦與一百行動聯盟合流,由教授、學生與社會人士組成政治快閃。1993年成立台灣第一個網站:蕃薯藤網路。當時每個月都會製作專題,如婦女節、兒童節專題等,也曾經發動全世界原住民支援達悟族,促使核廢料遷出蘭嶼……但在紀念二二八的專題後遭到封站。

附圖二:陳正然老師創立全台第一個網站--蕃薯藤(翻拍自老師的投影片) 另外,當時也舉辦民主深化、社區運動主題的讀書會,檢討運動路線,關注中央統治末梢的農漁會、寺廟等。此外,當年職棒當時在台灣很紅,選手卻不像外國職棒有工會,可與資方討論規則、薪資,或者退休相關事宜,因此老師等人便協助成立台北市台灣職棒工會。

獨台會案後,隨著黨國體制逐漸鬆解,主動的社會實踐成為老師的奮鬥目標。老師亦體認「所有的歷史都是現代史」這句話的意涵:如果對於過去沒有認識,稱自己是什麼人就只剩下地域的概念,失去了內涵,也就失去了詮釋權。而在社會實踐同時也需小心,不能製造英雄,避免在選擇性記憶下,忽視了事件真正的意義與當時的脈絡。

90年代開始爭取的社會權、勞動權,至今仍有許多問題,對於這樣的社會,老師以鄭南榕的名言做為小結:「剩下,就是你們的事了。」

/

丁勇言:關於獨台會案的記憶 獨台會案的政治社會背景

在獨台會案前,老師主要參加的是學生運動;案後迄今,老師亦持續關注勞工運動,並擔任社會民主黨的召集人。

獨台會案當時,老師擔任全國學生運動聯盟的召集人兼發言人。值得思考的是,從蔣經國去世後至第一次政黨輪替間,總統都是李登輝,但是以1989鄭南榕事件為分割點,台灣卻彷彿換了政府,黨內政變與鬥爭彰顯政權內部的不安,在省思獨台會案時,也可將此歷史脈絡放入一併探討。

三月學運後,社會氛圍的動能已大於政治決策者的力量,因此李登輝準備作新憲政工程,被稱為「中華民國的第二共和」。修憲後總統民選、沒有國大代表,台灣成為事實主權民主國家;但1990年代的台灣,還有很多關卡要過,比如國民大會無法代表民意,總統卻是由沒有民意基礎的國大代表選出來。這些「國民黨的歷史罪惡」,勢必要進行學術上的清算,與政治上的詮釋:「我們已解決了哪些問題?又有哪些問題延續到現在?」

「最重要的便是民主化、自由化的問題。」

從獨台會案來看,被抓的都不是檯面上的領導人,但國民黨其實是「抓對人」了。1990年郝柏村任行政院長,就面臨「軍權」、「民主」的歧路抉擇,仍是未定之天。獨台會案以史明為脈絡抓人,便是國民黨要測試,是否可以回到往昔的軍權時光。

當時每個大學總有一、兩個異議性團體,後來便組成全國學生運動聯盟,90年代初為了修憲運動,大家都疲於奔命,提出修憲內容的討論;社會場域亦頗為熱烈。但到修憲運動告一段落,全學聯清大校級代表廖偉程卻突然在宿舍被逮捕。案發當天,老師很早便接到消息,當時第一個反應是「為什麼在沒有事件發生的時候抓人?在沒有人上街頭的時候抓人?」當時修憲已經結束,老師亦回到校園。老師馬上電詢林佳龍、范雲等人,發現他們都沒有被抓。接下來的問題是「那怎麼辦?」

/

學運團體串聯

老師的住所便是全學聯的會議室,所有聯絡紀錄、內部名冊文件都在這裡,害怕全面清算即將開始,老師於是將資料都扛在背包,走在中興法商附近的合江街上。看到小吃店裡的電視都在報導獨台會案,走在路上的氣氛就是白色恐怖,過去政治犯前輩們引述的歷史,今朝都到眼前來。經過整個白天,心情漸漸恢復正常,傍晚開始聯絡各校代表,希望盡快動員。當時清華大學的學運團體早已動起來,開始進行校內的抗議活動,而有些教授也想佔領中正廟,複製三月學運的模式,後來立刻被驅散,中正廟被用兩層樓的拒馬圍起來。

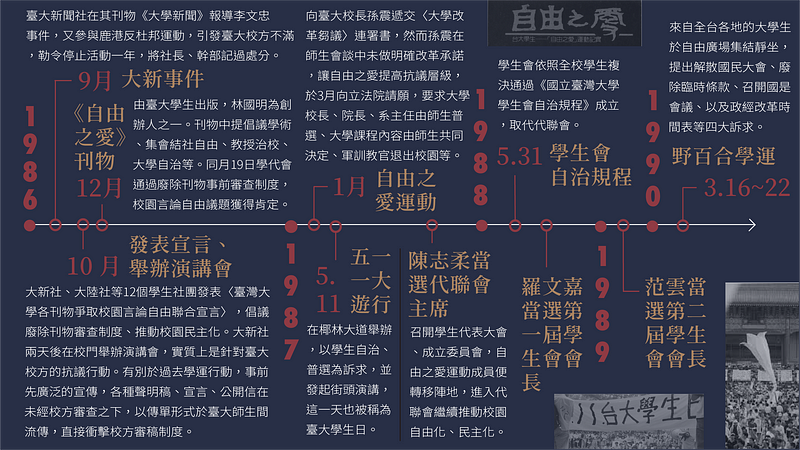

因此,學運團體決定改佔領台北火車站:政府若封鎖車站,會影響五十萬人,不可能這麼做,且全國學生要集結也必須靠火車。不久,北台灣各大學便在車站會師抗議,而獨台會案四人也迅速交保,並促使立法院開始討論懲治叛亂條例。5月20日「知識界反政治迫害聯盟」發起「五二零反政治迫害遊行」,當時訴求為修改刑法叛亂罪,並要求處理配套的刑法一百條。此後,台灣逐漸走向言論自由,得以自由寫書、發傳單,任何政治主張皆合法,再也不用自我審查。事實上,學生運動正是從言論自由起家,90年代前,刊物要送審,傳單亦需經校方蓋印章;否則便是地下刊物,如中興法商的《春雷》,台大的《自由之愛》等等,92年之後,這些問題便不復存在。

1991年10月8日,「一百行動聯盟」在總統府閱兵台前演練「愛與非暴力」抗爭,那時出來的並非鎮暴警察,而是憲兵,而且未舉違反集會遊行的牌就驅散,拿長棍打得大家頭破血流。刑法一百條雖然只是叛亂罪的配套,卻使爭取言論自由的同時,可能變為叛國犯。「如果刑法一百條不修改,獨台會案之後就會有全學聯案,有勞工陣線案,沒完沒了,所以當時大家都很有共識,即使被打了,還是很努力爭取要廢除」。因此,獨台會案的意義,正在於讓群眾體認言論自由的重要性,並意識到黨國隨時可能加諸的限制,也才有了五個月之後,為爭取言論自由而爆發的強烈抗爭。

/

鄭南榕身後:百分百的言論自由

論及衝破言論自由的限制,最為人所知的可能是1989年4月7日的鄭南榕自焚事件,老師也回想起自己印象中的鄭南榕:1988年10月,老師為地下刊物拉廣告募款,因而拜訪鄭南榕,希望他買廣告宣傳《時代》系列雜誌,當時鄭開心的鼓勵道「你們做這個不錯喔」,還叫秘書拿了二三十本前衛出版社的《韓國學生運動史》。可惜數月之後,鄭南榕先生就為爭取百分之百的言論自由去世。而鄭南榕之後,下一位,也是最後一位以「二條一」(《懲治叛亂條例》第二條第一項)起訴者,便是獨台會案。

其實老師原先並未想走上政治的道路,但他讀鄭南榕生前饋贈的《韓國學生運動史》,認為學運完了就要處理工運,後來方創立處理分配正義的社會民主黨。「台灣未來面臨較多的會是分配正義問題,不過這不是主流政黨所能處理。當一個國家回到正常狀態的時候,食衣住行的民生問題才是最重要的」。

/

聽眾提問 關於政治、歷史與詮釋的思考

聽眾提到,在「野花遍地的年代:1980的學運浪潮」座談會中,羅文嘉曾提及他大學時想打倒國民黨,結果只花了九年;焦慮的是,他退隱之後,種田九年還得再回民進黨,改為面對更強大的敵人共產黨。不過現今的台灣在同婚等等議題,卻也獲取了比中共高的國際聲量,那麼兩位老師在今日回頭看過去,有哪些進步了,而哪些倒退?

陳正然老師認為這是大哉問。目前執政的民進黨是個缺乏路線的政黨,這些黨外人士在組黨前就常去陳家,討論社會經濟主張;但因缺少公約數,只能拿出「民主進步」這個相當抽象的黨名,沒有明確的中心思想。這個問題存在於台灣的多數政黨,也一直沒有好的解決方法,因此選舉時只能拼命加碼。但老師亦肯定台灣在選舉方面明確且迅速的進步,比如今日買票的情形已改善許多。

然而民主是種價值觀與生活方式,應該深入到更多場域。我們應思考,萬一中共攻打台灣時,讓人民選擇與台灣共存亡的價值為何?許多美籍的以色列移民,一打仗便會回到以國助戰,「什麼樣的價值會讓人為了生活的方式與世界賭上生命,那才是真正有價值的。」而倡議進步價值時,便能讓全世界看到台灣,例如德國報導同婚合法的新聞,使許多德國人知道,中國與台灣並非一體的。所以台灣要關注的,不只是所得、選舉、權力的分配,而是整體環境有沒有變好,比如許多國家關心的幼教與人權問題,這些都是台灣要思考的。

丁勇言老師則認為,任何國家主政者都是在人民動態進步過程中退讓。比如老師們的上一代縱容國民黨威權統治,但只要有人開始反抗,國民黨便會開始收斂;共產黨問題亦同,只要台灣人不讓他接收,中共也無法有效統治。

在台灣內部,雖仍有新黨這樣中國傾向明確的黨,老師卻認為這是可容忍的。這樣的黨不會是大黨,且台灣的政黨多數也非親中統一,連國民黨內部都有本土派,馬英九當總統的時代也不敢統一。在多元民主的台灣,保守黨、民主黨、社會黨等不同光譜的政黨可以和平共存,而凡是好的政黨皆應關注弱勢的聲音,推行分配正義,帶領台灣成為福利國家。

/

小結 獨台會案與其後的社會運動,使台灣的言論自由更加獲得保障與鞏固,並讓當局體認到社會的力量。但陳正然老師與丁勇言老師也提醒我們,不能將事件孤立、模型化,或者受黨國規訓而沾染威權式的詮釋。要將案件放回歷史脈絡,並思考其在民主轉型時期的意義,進而將知識轉化為行動的資源,以過去社運經驗為借鑑,積極地介入、改變社會,並洞察現今的社會與政治問題。正如周婉窈教授配合四六事件系列活動、展覽,於6月5日在小福前廣場的短講所述:「我們要認識過去的白色恐怖,這樣在未來出現同樣的蛛絲馬跡時,才能有效的制止當權者。」

會後合影:前排左為陳正然先生,右為丁勇言先生。