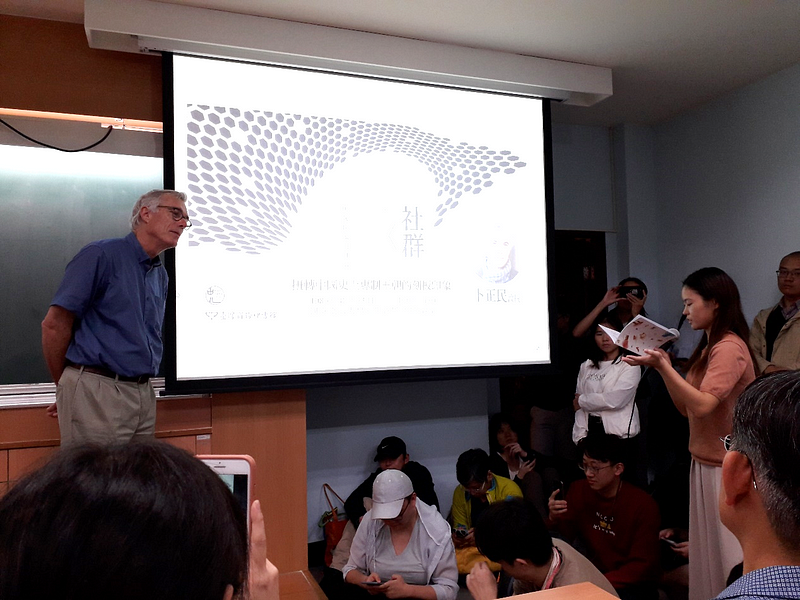

卜正民教授《社群.王朝》講座紀要

▌時間:2019年10月23日(三)19:00–21:00

▌地點:台大新生教學館405教室

▌主講人:Prof. Timothy James Brook(Department of History, University of British Columbia)

▌主辦單位:史志:台大歷史系學生會學術部、臺灣商務印書館

▌撰文:童冠傑

▌責任編輯:黃子晏

演講的一開始,卜正民教授先分享了他研究明代的緣起。西元1975年,老師在復旦大學學習中國古代文學,師從李慶甲教授。在閱讀經典中,他接觸了李贄與王夫之,從而對明朝產生興趣;研究題目也從3、4世紀的宗教史,轉變成佛教信仰與明代社會的關係。在研究時,他發現明末的學術著作中,對於明朝的名聲普遍觀感不佳,這有可能來自明遺民以及清朝政府抨擊,認為明末充斥著敗壞的風氣。然而透過當時的歷史文獻,老師認為明末並非墮落的社會,而是健康、有活力的階段:經濟商業的發達以及倫理思想的轉變,是極具學術價值的時期。

完成論文後,老師一方面對於國家社會的課題感興趣;另一方面,也反思同一世代學者對魏復古(Karl August Wittfogel)國家專制主義學說的討論。承接著先前的論文,老師藉由研究佛教在地方社會的運作與思想,寫了《為權力祈禱》(Praying for Power),以及討論明末商業與倫理思想的《縱樂的困惑》(The Confusions of Pleasure);這兩本書都是由基層的視角,討論下對上的關係。

然而,老師發現他未曾充分考慮明代政府的想法,於是有了下一本書──《社群.王朝》(The Chinese State in Ming Society)。本書的發想來自一位美國編輯,他認為老師寫了許多分散的小題目,為何不統整出書呢?

於是這本書藉由里甲制度、賦稅制度、書籍、佛寺等管理制度,討論明朝政府的組織與運作,它如何與基層社會聯繫?權力如何在上下之間流動?政府如何藉由制度沿革控制社會並獲取資源?而人民又如何期待國家的保護與己身的自由?

約莫西元2000年左右,老師將研究視角轉向全球史,這緣於《縱樂的困惑》中,觀察到明代的商業發展與社會變遷,與全球的貿易互動有密切關聯。之後書寫《維梅爾的帽子》(Vermeer’s Hat),研究思路便不再僅思考中國基層與政府之間,而是中國與世界之間的關係。老師說明,中國是藉由基層人民出海,在呂宋島、爪哇島、蘇門答臘與越南等地,與外國商人、傳教士的互動,讓中國與歐洲再聯繫。之後出版的《掙扎的帝國》(The Troubled Empire),則是以氣候史的角度,觀察明代的社會。

而在2018年出版的Sacred Mandates一書,則是與荷蘭漢學家Michael van Walt van Praag和Miek Boltjes合作。和《維梅爾的帽子》討論的全球史角度不同,本書側重於三個傳統:

成吉思汗的蒙古、藏傳佛教和儒家的中國 — — 分別代表了不同形式的文明權威和法律秩序。此觀點並非將國際制度僅僅看作是獨立國家之間相互作用的現代趨勢,而是發現了區域之間和區域內部複雜歷史的影響。

他們選擇了清朝作為研究主體,因為清朝的統治思想同時融合三種傳統。此課題啟發老師思考不應該單獨研究明朝,而是將元明清歸類為一個獨特的時期,重新理解中國。

這也影響了下一本書,2019年出版的Great State: China and the World。本書不再使用由費正清提出的「衝擊 — 回應」學說,而是將目光放在13世紀的蒙古時期,老師與蒙元史學者Lhamsuren Munkh-Erdene合作,說明了大國概念的出現。當成吉思汗統一了蒙古草原,並開始向外征服,蒙古進入新的時期。他們不再稱呼蒙古國(Mongol ulus,此為鮑培轉寫),而是大蒙古國(Yeke Mongol ulus);大蒙古國並非指蒙古成為一個大國,而是蒙古為大國中的一部分。1271年12月,成吉思汗的孫子忽必烈(薛禪汗)入主中國,其統治的中國稱為大元;大元的「大」字並非尊稱,而是國名的一部分。這一方面來自中國《易經》的「大哉乾元」;另一方面則是承繼蒙古傳統,「大元」指的是忽必烈的統治區域,是大蒙古國的一塊區域。而忽必烈具有雙重身分:是大蒙古國的大汗;同時也是大元的汗,也就是皇帝。

之後蒙古政權瓦解,朱元璋崛起,將其政權稱為大明。為什麼他要這樣做呢?老師認為此舉是說明大明意圖徹底取代大元的政權,朱元璋雖然想要抹除蒙古在中國的勢力,但如果你問他何為國家?國家的權力?法治?統治?他會給你蒙古式的回答。明太祖的後繼者,明成祖朱棣,更加展示了統治手法的蒙古元素:與西藏結盟(設立烏思藏都指揮使司)、多次發動對北元的戰爭,以及為鞏固在國際上的統治地位,遣鄭和下西洋。然而西元1449年的土木堡事件,明英宗朱祈鎮被瓦剌部的也先所俘,使大明的統治趨於閉鎖。於是大清固倫(滿文Gurun,即國家)登上了歷史舞台,發跡於東北的滿洲人擊敗大明,也繼承了元朝以來的大國傳統;但他們比起前兩者,更具軍事力量與組織性。老師認為大清作為一個政治實體統治中國,並不僅是中國傳統影響滿洲統治者,滿洲傳統亦影響中國本土。

西元1911年,大清覆滅,中華民國(The Republic of China)建立,他們並沒有追隨過去的大國。老師笑道,反而是其鄰國朝鮮改作大韓民國,日本則稱為大日本帝國;日韓的作法,是為了抵抗當時在亞洲的西方帝國主義,將大國的想法轉變成帝國的概念。老師說明,Great State: China and the World這本書並不是討論政治科學,而是

觀察13–20世紀,中國與非中國地區是如何嘗試進行交流?在這八個世紀中,中國的統治階層與人民的聯繫、互動為何?而以大國作為題目,是希望將歷史上的中國放入世界進行討論,而非分開論述。

在演講的尾聲,老師強調自己是明史專家,而非全球史專家。也提醒大家,從事全球史的研究,必須精通某一領域,才能進行細緻的研究,不會落於泛泛之論。老師並半開玩笑地向現場觀眾說,自己不會叛逃明史研究,要大家不要擔心未來看不到相關著作。

後續的發問時間,內容大致能分為學術研究的經驗分享與學術關懷。

老師提到美國蒙元學與新清史的研究思路,對於他在書寫新書Great State: China and the World時,具有啟發性作用。蒙元學大家拉鐵摩爾(Owen Lattimore)強調,應該將中國放入內亞史的範疇進行對話與討論,而不是將之獨立於歐亞大陸文明之外;新清史則關注中國在清代擴展時期,與亞洲諸民族的往來關係。老師藉由本書強調,現今中國的形成,不只與中原的發展息息相關,更受到內亞、東北等地影響;若是忽略這些因素,中國研究便會流於片面。

當有聽眾提及華南學派時,老師笑著說宋怡明(Michael A. Szonyi)是他的學生,算是淵源極深。他也相當喜歡華南學派的研究方式,亦即利用地方史料與田野調查,深入理解地方社會運作,及社會與國家間的權力互動。「歷史是日常生活的積累」,華南學派對於基層社會現象的分析,同時也是老師的研究關懷。

至於全球史的研究,老師則是分享研究時的心得與困難。首先是研究方法的不同:社會學與政治學探究結構模型與互動,解釋不同國家與社會的差別;

全球史則是分析國際與內部社會的歷時性變化,所以對各國歷史都需要有基本認識,也就提高研究的門檻。

其次,全球史的書寫恰可反思──「國家」作為歷史書寫分類是否合適。「全球史是認識地域與世界的互動」,國別史的書寫方式,會讓讀者容易忽略對外關係與國際情勢;然而全球史的研究,又無法詳細剖析國內社會景況。所以老師認為,國別史和全球史並無高低優劣之分,反而能相得益彰。

由於老師是英語學界的漢學家,現場也有讀者請教老師,從西方的立場,對中國復興、香港抗爭等事件的看法。老師回答道,「歷史學家不做歷史事件對錯的判斷」,因為價值的取捨往往受到當時的政治、社會影響,不會一成不變,且通常前後矛盾。而歷史學者的研究多半出自於興趣,例如老師研究中日戰爭的通敵者,並不是因為他認同「漢奸」的行為,而是因為好奇當時人們如何在國與國的夾縫間求生存。然而老師也正色說道,

When I see a nation killing its people, I protest. I protest not as a historian, but as a citizen of the world.

「歷史學的任務是避免評斷現今,同時促使大眾思考當下。」當我們對現在的社會現象感到疑惑、不解,便會思考是什麼因素形塑現在的我們,而歷史學家是幫助大眾瞭解他們的生活與過去的聯繫。老師認為,中國與世界的學生,都應該要學習中國歷史與文化;但不是過往強調的官修歷史,而是民間社會的歷史。因為「一個人的影響力或許渺小,但由眾人組成的社群,其影響力十分可觀」,現代中國的形成並不是由單一政府主導,而是其人民在不同領域與世界互動產生。換言之,中國與世界對話的進行,取決於國民,而非統治者。而臺灣與海外華人,熟悉中國傳統文化,又能借鑒西方學說,提出新的看法,能夠成為中國與世界聯繫的橋梁。故老師提醒我們,如何維持現有基礎,促進雙方的溝通及與世界的聯繫,是未來台灣相當重要的課題。

透過老師分享學思歷程與研究的經驗、心得,我們有幸認識一位西方漢學家,在研究的不同階段,以不同問題意識與視角研究中國史的歷程,並思考老師對於現今局勢提出的精闢見解與關懷。或許即如科大衛(David Faure)的名言,「我們讀歷史的目的就是為了更好的生活。」我們藉由勇敢提出不同問題,以多元的面向觀察社會,才能讓生活過得更好。如何將這晚的所見所聞,轉化成自身學識、生活的養分,便是我們今後的課題。